【保存版】NPO法人設立の必須要件|初心者向けにわかりやすく解説

- NPO法人を作りたいけど、そもそも何が「必要条件」なのかわからない

- 思いはあるけど、「人が足りない」「手続きが複雑そう」で不安

- 設立のハードルが高そうで、自分にできるかどうか悩んでいる

NPO法人を設立するには、法的に定められた要件をすべて満たさなければなりません。

この記事では、NPO法人の設立に必要な要件を、初心者にもわかりやすく具体例つきで解説します。

読み終えるころには、「自分たちがNPO法人を設立できるか」が判断できるようになります。

NPO法人をスムーズに立ち上げるには、制度を正しく理解し、要件をひとつずつ丁寧にクリアしていくことが大切です。

目的に関する要件

NPO法人を設立するためには、いくつかの法的な要件を満たす必要があります

これらの要件は大きく分けて以下の4つのカテゴリに整理できます。

- 目的に関する要件

- 社員に関する要件

- 役員に関する要件

- その他の要件

まずは、目的に関する要件について解説します

- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

- 営利を目的としないこと

- 宗教活動・政治活動を主たる目的としないこと

特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

「特定非営利活動」とは、以下の2つの条件の両方を満たす活動を指します。

- NPO法で定められた20の活動分野のいずれかに該当すること

- 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与すること

NPO法で定められた20の活動分野のいずれかに該当すること

NPO法で定められた「20の活動分野」は、以下のとおりです。

- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

- 社会教育の推進を図る活動

- まちづくりの推進を図る活動

- 観光の振興を図る活動

- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

- 環境の保全を図る活動

- 災害救援活動

- 地域安全活動

- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

- 国際協力の活動

- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

- 子どもの健全育成を図る活動

- 情報化社会の発展を図る活動

- 科学技術の振興を図る活動

- 経済活動の活性化を図る活動

- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

- 消費者の保護を図る活動

- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

それぞれの具体的な活動内容については、以下の記事で詳しく解説しています(※準備中)。

不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与すること

「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与すること」とは、特定の個人や団体のためではなく、広く一般の人々の利益につながる活動であることを意味します。

たとえば、以下のような違いがあります。

自分の家族だけを支援する団体(※特定の人を対象としており、要件を満たさない)

地域の子育て家庭全体を支援する団体(※対象が不特定かつ多数のため、要件を満たす)

営利を目的としないこと

「営利を目的としない」とは、収益事業を行ってはいけないという意味ではなく、得た利益を役員や社員などで分け合ってはいけないということです。

つまり、「利益を出してはいけない」のではなく、利益をだれかの私的な利益のために使ってはいけないという点が重要です。

得た利益は、団体の目的を達成するために、備品の購入、広告宣伝費、人件費などに充てることができます。

宗教活動・政治活動を主たる目的としないこと

NPO法人は、宗教活動や政治活動を主な目的とする団体では設立できません。

たとえば、以下のような活動を「主たる目的」として、活動することはできません。

- 宗教活動:特定の宗教の教えを広めること、礼拝や儀式を行うこと、信者を増やすための活動など

(例:お寺の教義を伝えるための布教活動や、ミサを主目的とした集まりなど) - 政治活動(主義・思想):特定の政治的な考え方を広めたり、支持したり、反対したりする活動

(例:ある政策に賛成するデモを主催する、反対運動を中心に行う など) - 政党・候補者の応援活動:特定の政党や立候補者を推薦・応援・批判する活動

(例:選挙運動の支援、政党イベントの主催、選挙ビラの配布など)

社員に関する要件

社員に関する要件は以下のとおりです。

- 社員が10人以上であること

- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

社員が10人以上であること

NPO法人を設立するには、「社員(=正会員)」が10人以上必要です。

ここでいう「社員」とは、会社の従業員のことではなく、NPO法人の意思決定に参加する構成員を指します。

社員には、個人だけでなく、法人や任意団体もなることができ、国籍や住所などに関する制限もありません。

社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

NPO法人では、社員(=正会員)として入会したり退会したりする際に、不当に制限するような条件を設けてはいけないとされています。

たとえば、以下のような条件は「不当な条件」とみなされる可能性があります。

- 特定の宗教を信仰している人しか社員になれない

- 退会するために多額の違約金を支払わせる

- 理由を明示せずに社員資格を剥奪できると定めている

一方で、団体の活動に支障をきたす行為があった場合の退会処理や、活動への同意といった最低限の入会基準を設けることは可能です。

役員に関する要件

役員に関する要件は以下のとおりです。

- 役員が、理事3人以上、監事1人以上であること

- 役員が欠格事由に該当しないこと

- 役員が親族等の制限規定に違反しないこと

- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

役員が、理事3人以上、監事1人以上であること

NPO法人を設立するには、役員として「理事が3人以上」「監事が1人以上」必要です。

- 理事:法人の日常的な業務を行います

- 監事:理事の業務や法人の会計を監査します

なお、理事と監事を兼任することはできません。

一方で、役員と社員(正会員)を兼ねることは可能です。

役員が欠格事由に該当しないこと

NPO法人の役員には「欠格事由」にあたる人を選任することはできません。

具体的に以下のいずれに該当する人は、NPO法人の役員にはなれません

- 破産して復権を得ていない人

- 懲役や禁錮などの刑を受け、刑の終了または免除から2年以内の人

- 一定の法律(暴力団排除法など)により罰金刑を受け、その執行終了または免除から2年以内の人

- 現在暴力団の構成員である人、または構成員でなくなってから5年以内の人

- 過去にNPO法人の認証を取り消された法人の役員で、取消から2年以内の人

- 心身の障害などにより、職務を適切に行うことができないと判断される人(内閣府令で定めるもの)

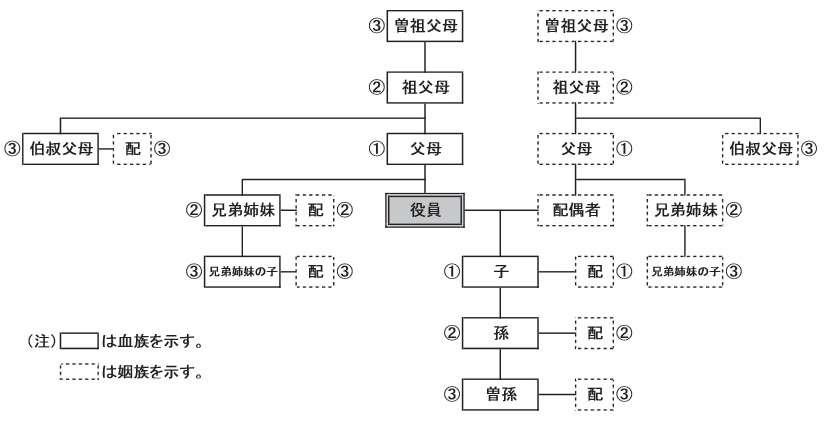

役員が親族等の制限規定に違反しないこと

NPO法人では、役員に就任できる親族の数に制限があります。

具体的には、次の2つの条件の両方を満たす必要があります。

- 各役員ごとに、配偶者または三親等以内の親族が1人を超えて含まれていないこと

- すべての役員のうち、配偶者および三親等以内の親族が全体の3分の1を超えて含まれていないこと

つまり、以下のようになります

- 役員が6人以上いる場合:親族1人まで役員に就任できます。

- 役員が5人以下の場合:親族は1人も役員にできません。

三親等には、配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹などが含まれます。

図で示すと該当する人物は以下のとおりです。

役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

NPO法人では、報酬を受け取ることができる役員の数は、役員総数の3分の1以下でなければなりません。

たとえば、役員が6人いる場合、報酬を受け取れるのは最大で2人までです。

ただし、ここでいう「報酬」とは、労働の対価として支払う給与や賃金とは異なります。

NPO法人で職員として働いている人に対して、業務に対する対価として給与や物品を支払うことは、この報酬制限の対象外です。

つまり、以下のように考えると理解しやすくなります。

- 働いていないのにお金を受け取る場合:「報酬」にあたる(制限の対象)

- 働いている対価としてお金を受け取る場合:「報酬」ではなく、給与や賃金(制限の対象外)

その他の要件

その他の要件は以下の通りです

- 暴力団関係者が関与していないこと

暴力団関係者が関与していないこと

NPO法人を設立するには、暴力団などの反社会的勢力に該当しないこと、またはその影響下にある団体でないことが求められます。

具体的には、以下のような団体は認められません。

- 暴力団そのものである団体

- 暴力団やその構成員(または構成団体の構成員)に支配・統制されている団体

- 暴力団を抜けてから5年以内の人物が関与・統制している団体

まとめ|NPO法人設立のために押さえるべき基本要件

この記事では、NPO法人を設立するために必要な法的な要件について解説しました。

要点をまとめると、以下のとおりです。

- 活動の目的が「特定非営利活動」に該当し、営利や宗教・政治を主目的としないこと

- 社員(正会員)が10人以上いること

- 役員構成や報酬・親族割合など、法律で定められた基準を満たしていること

NPO法人の設立では、形式よりも「中身」や「体制」が重視されるのが重要なポイントとなります。

これから設立を目指す方は、ぜひこのポイントを押さえて、無理なく・確実に要件をクリアする準備を進めてみてください。

さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ。