【テンプレ付】NPO法人の設立趣旨書の書き方をやさしく解説

- 設立趣旨書って「何を書けばいいのか」が一番わからない…

- ネットで検索しても、難しい言葉ばかりで実際に書ける気がしない

- 書いたつもりでも「これで通るのか」と不安になる

設立趣旨書は、NPO法人の認証審査において最も重視される書類の一つです。

多くの人が曖昧な理解のまま作成し、申請を差し戻されてしまうケースも少なくありません。

この記事では、設立趣旨書の基本構成と書き方のポイントを、初心者にもわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、設立趣旨書の書き方が明確になり、差し戻しリスクを減らすことができます。

設立趣旨書は、「思いを伝える」だけでなく、「社会的に必要な法人である」と論理的に説明するための大切な第一歩です。

設立趣旨書とは?|NPO法人として活動する背景や理由を整まとめた書類

設立趣旨書とは、「なぜNPO法人として活動する必要があるのか」を説明するための書類で、NPO法人設立申請時に所轄庁へ提出する書類の1つです。

この書類には、団体が取り組む社会課題や事業の概要、法人格を取得する理由、そしてNPO法人格を選択した理由などを記載します。

設立趣旨書の書き方|押さえておきたい5つの項目

フリースクールを例に、設立趣旨書の書き方について解説します。

設立趣旨書は、基本的に以下のような5つの項目・流れに沿って記載します。

- 社会課題や現状

- 事業の概要

- 法人格が必要になった理由

- NPO法人を選んだ理由

- 申請に至るまでの経緯

それぞれの項目について、詳しく解説していきます。

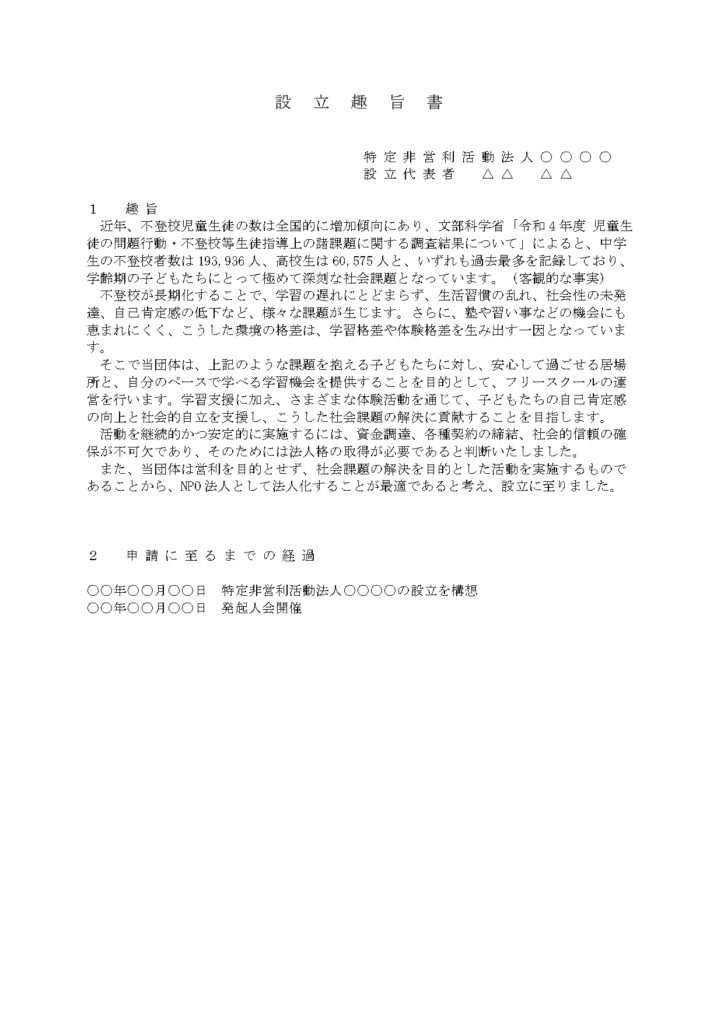

設立趣旨書のイメージは、以下のとおりです。

1:社会課題や現状

冒頭では、まず団体が取り組もうとしている社会課題や、その背景となる現状について記載します。

次のような構成にすると、読み手にとって説得力のある内容になります。

- 統計データなどの客観的な事実を記載

- 具体的な実態や課題を描写

1:統計データなどの客観的な事実を記載

近年、不登校児童生徒の数は全国的に増加傾向にあり、文部科学省「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」によると、中学生の不登校者数は193,936人、高校生は60,575人と、いずれも過去最多を記録しており、学齢期の子どもたちにとって極めて深刻な社会課題となっています。

公的な統計や信頼性のある調査データを引用し、社会課題の深刻さを具体的な数値で示します。

データを探す際には、「〇〇 統計」や「〇〇 調査」といったキーワードで検索すると、該当するデータが見つかりやすくなります。

2:具体的な実態や課題を描写

不登校が長期化することで、学習の遅れにとどまらず、生活習慣の乱れ、社会性の未発達、自己肯定感の低下など、様々な課題が生じます。さらに、塾や習い事などの機会にも恵まれにくく、こうした環境の格差は、学習格差や体験格差を生み出す一因となっています。

数字だけでは伝わらない実態や課題について、具体的に描写します。

「問題が起きる → その結果どうなるか」というように、因果関係を明確に示す構成にすることで、読み手の理解が深まり、より説得力のある文章になります。

2:事業の概要

このパートでは、前の「社会課題や現状」で示した問題に対して、団体がどのような取り組みを行うのか(=解決手段)を明確に示します。

構成のポイントは、以下の通りです。

- 「誰に」「何を」「どのように」提供するのかを明確にする

- 「社会課題の解決につながる」という言葉で締める

1:「誰に」「何を」「どのように」提供するのかを明確にする

そこで当団体は、上記のような課題を抱える子どもたちに対し、安心して過ごせる居場所と、自分のペースで学べる学習機会を提供することを目的として、フリースクールの運営を行います。

読み手にとって「誰に、何を、どのように」提供するのかが明確に伝わるように、具体的に表現することが大切です。

例文では、次のように整理できます

- 誰に:課題を抱える子どもたち

- 何を:安心して過ごせる居場所と、自分のペースで学べる学習機会

- どのように:フリースクールの運営を通じて提供する

2:「社会課題の解決につながる」という言葉で締める

学習支援に加え、さまざまな体験活動を通じて、子どもたちの自己肯定感の向上と社会的自立を支援し、こうした社会課題の解決に貢献することを目指します。

単に活動内容を説明するだけでなく、「この活動が社会課題の解決にどうつながるのか」を示すことで、設立の意義やNPOとしての存在価値を強調できます。

3:法人格が必要になった理由

活動を継続的かつ安定的に実施するには、資金調達、各種契約の締結、社会的信頼の確保が不可欠であり、そのためには法人格の取得が必要であると判断いたしました。

このパートでは「なぜ任意団体ではなく、法人格を取得する必要があるのか」について説明します。

法人格を持つことによって得られる具体的なメリットを示すことが重要です。

4:NPO法人を選んだ理由

また、当団体は営利を目的とせず、社会課題の解決を目的とした活動を実施するものであることから、NPO法人として法人化することが最適であると考え、設立に至りました。

このパートでは、「なぜ株式会社や一般社団法人ではなく、NPO法人という法人格を選んだのか」を説明します。

団体の活動が「営利を目的としない」「社会課題の解決を目的とする」ものであることを示し、そうした活動内容とNPO法人の制度趣旨が合致していることを伝えることが重要です。

5:申請に至るまでの経緯

○○年○○月○○日 特定非営利活動法人○○○○の設立を構想

○○年○○月○○日 発起人会開催

このパートでは、NPO法人設立の申請に至るまでの経緯について、記載します

構想から申請に至るまでの主な出来事を時系列順に整理し、団体がどのように立ち上がっていったのかを明確に伝えましょう。

「発起人会」とは、法人設立に関わる中心メンバーが集まり、設立趣旨や活動内容、役員構成などの基本事項について協議・確認を行う場です。

設立申請書でよくあるミスと注意すべきポイント

ここでは、実務でよく見られる設立趣旨書のミスについて解説します。

内容に不備があると、所轄庁から申請を差し戻され、法人設立が大幅に遅れる可能性もあるため、十分に注意が必要です。

- 活動内容が抽象的

-

地域のために貢献するといった表現だけで、具体的な事業内容や方法が明確にされていないケースがあります。

「誰に」「何を」「どのように」提供するのかを明確に記載し、活動の実態がイメージできるようにすることが大切です。

- 法人格取得の理由が弱い

-

「信頼が得られそうだから」といった理由だけでは、法人化の必然性が弱いと判断されるケースがあります。

資金調達、契約締結、社会的信用など、法人格があることで可能になる具体的な目的を記載することが大切です

- 日付の整合性がとれていない

-

設立を構想した日や発起人会の日付が、設立総会より後になっているなど、時系列に矛盾があるケースが見られます。

総会が開催された日付を基準に、構想・発起人会・書類作成日時などの順序が矛盾していないかを確認することが大切です。

【例文付】設立趣旨書テンプレートを無料配布

設立趣旨書のテンプレートを公開します。

必要に応じて、自由にご活用ください。

また、所轄庁によっては独自の様式を配布している場合もありますので、事前に確認のうえ、そちらの様式を利用することもおすすめします。

まとめ|設立趣旨書は“伝わる構成”がカギ

この記事では、NPO法人設立時に必要な設立趣旨書の書き方について解説しました。

要点をまとめると、以下の通りです。

- 社会課題は、統計データ+具体的描写の2段構成で伝える

- 事業の概要では、「誰に・何を・どのように」を明確にすることが重要

- 法人格の必要性やNPO法人の選択理由には、制度的な妥当性を示す視点を入れる

設立趣旨書では、「共感」だけでなく「客観性と論理性」が重要なポイントとなります。

NPO法人の設立を目指す方は、ぜひこの記事のポイントを押さえて、審査に通る伝わる設立趣旨書づくりに取り組んでみてください。

さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください

「設立総会議事録がうまく書けるか不安…」と感じている方も少なくありません。

そんなときは、NPO法人の理事長であり行政書士でもある私が、実務の視点から丁寧にサポートいたします。

どうぞお気軽にご相談ください。